スタッフブログ

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-123〈散歩のおやつ〉(2021.5.8)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-123

〈散歩のおやつ〉

朝の散歩コースをちょっと変えてみたら、野イチゴがどっさり見つかった。

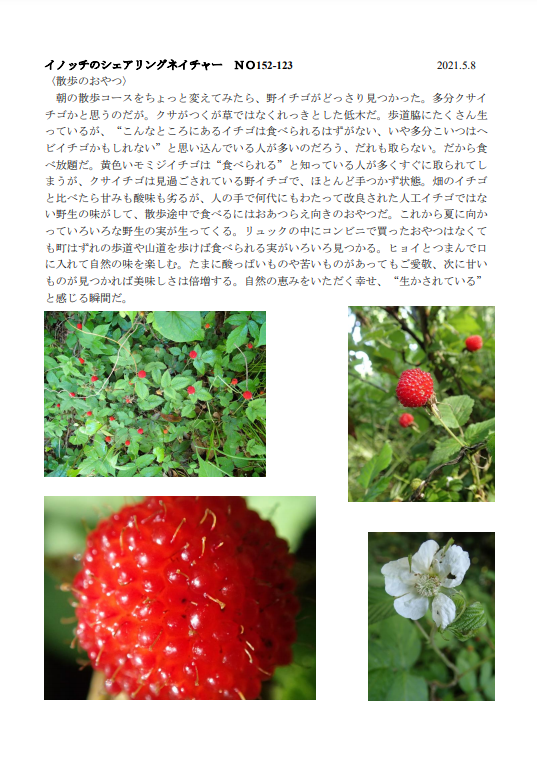

多分クサイチゴかと思うのだが。クサがつくが草ではなくれっきとした低木だ。歩道脇にたくさん生っているが、"こんなところにあるイチゴは食べられるはずがない、いや多分こいつはヘビイチゴかもしれない"と思い込んでいる人が多いのだろう、だれも取らない。だから食べ放題だ。

黄色いモミジイチゴは"食べられる"と知っている人が多くすぐに取られてしまうが、クサイチゴは見過ごされている野イチゴで、ほとんど手つかず状態。畑のイチゴ と比べたら甘みも酸味も劣るが、人の手で何代にもわたって改良された人工イチゴではない野生の味がして、散歩途中で食べるにはおあつらえ向きのおやつだ。これから夏に向かっていろいろな野生の実が生ってくる。

リュックの中にコンビニで買ったおやつはなくても町はずれの歩道や山道を歩けば食べられる実がいろいろ見つかる。ヒョイとつまんで口に入れて自然の味を楽しむ。たまに酸っぱいものや苦いものがあってもご愛敬、次に甘いものが見つかれば美味しさは倍増する。自然の恵みをいただく幸せ、"生かされている"と感じる瞬間だ。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.8 NO152-123 散歩のおやつ.pdf

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-122〈キンカンジャム〉(2021.5.7)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-122

〈キンカンジャム〉

キンカンがまだまだたくさんなっているのでジャムを作ることにした。キンカンの木にはトゲがあるので、注意深く収穫する。とても全部は取り切れないので適当なところで終了。量ってみたら約4kg。洗ってヘタを取り半分に切ってタネを取る。このタネ取りが面倒なのだ。いろんなジャムを作っているがキンカンが一番めんどくさい。鍋に入る分量の2.5kgだけのタネ取りをする。1個の重さが約10gなので250個分のタネ取りだ。考えるとイヤになってしまうので、中島みゆきを聞きながら淡々と作業を進める。

♪ファイト! 戦う君の唄を 戦わない奴らが笑う だろ ファイト!・・・♪♪

1 時間ほどでタネ取りが終わりフードプロセッサーにかけて少し砕く。砂糖を30%入れて少し置き、水分が出たところで煮詰める(料理レシピなってしまった!)。収穫時期が遅いせいか皮が硬くてなかなか柔らかくならない。適当なところで切り上げて瓶に詰める。大小合わせて14個の瓶にキンカンジャムが詰まった。これからイチゴ、ルバーブ、桑の実、ブルーベリーとジャム作りが続く。作るのは大変だが幸せな時間だ。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.7 NO152-122 キンカンジャム.pdf

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-121〈イチゴがうまい!〉(2021.5.6)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-121

〈イチゴがうまい!〉

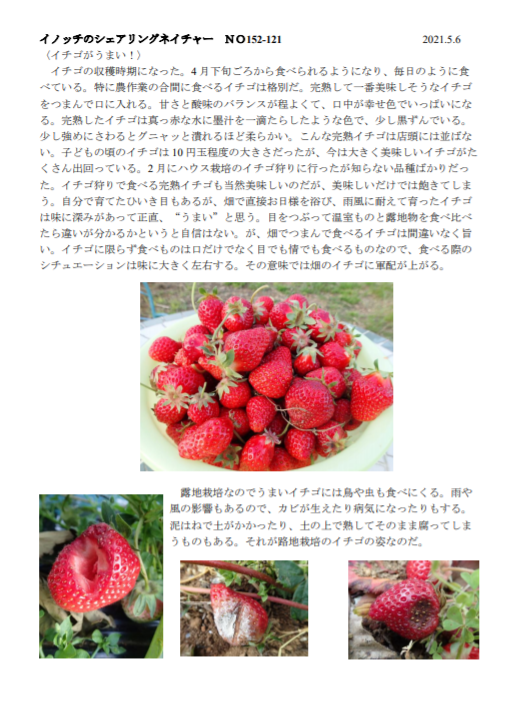

イチゴの収穫時期になった。4月下旬ごろから食べられるようになり、毎日のように食べている。特に農作業の合間に食べるイチゴは格別だ。完熟して一番美味しそうなイチゴをつまんで口に入れる。甘さと酸味のバランスが程よくて、口中が幸せ色でいっぱいになる。完熟したイチゴは真っ赤な水に墨汁を一滴たらしたような色で、少し黒ずんでいる。少し強めにさわるとグニャッと潰れるほど柔らかい。こんな完熟イチゴは店頭には並ばない。子どもの頃のイチゴは10円玉程度の大きさだったが、今は大きく美味しいイチゴがた くさん出回っている。

2月にハウス栽培のイチゴ狩りに行ったが知らない品種ばかりだった。イチゴ狩りで食べる完熟イチゴも当然美味しいのだが、美味しいだけでは飽きてしまう。自分で育てたひいき目もあるが、畑で直接お日様を浴び、雨風に耐えて育ったイチゴは味に深みがあって正直、"うまい"と思う。目をつぶって温室ものと露地物を食べ比べたら違いが分かるかというと自信はない。が、畑でつまんで食べるイチゴは間違いなく旨い。イチゴに限らず食べものは口だけでなく目でも情でも食べるものなので、食べる際の シチュエーションは味に大きく左右する。その意味では畑のイチゴに軍配が上がる。

露地栽培なのでうまいイチゴには鳥や虫も食べにくる。雨や風の影響もあるので、カビが生えたり病気になったりもする。泥はねで土がかかったり、土の上で熟してそのまま腐ってしまうものもある。それが路地栽培のイチゴの姿なのだ。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.6 NO152-121 イチゴがうまい!.pdf

今日のハッピーラッキーネイチャー[2021/5/6]

5月6日の「#ハッピーラッキーネイチャー」!

新型コロナウイルスの影響を受けて新しい生活様式へのシフトが進む中、全国各地の自然を愛し野外活動に取り組む仲間たちとともに「自然を感じる」ことを提案できないかとアイデアを出しあっています。地域ごと、ご家庭ごと、関係主体ごとに状況が違うことと思います。みなさまの日々に活かせるもの、ホッとできるものを少しでも届けられていれば幸いです。

※この記事はハッシュタグを元に引用させていただいています

▶【取り組み】ハッピーラッキーネイチャープロジェクト[コロナに負けない外遊び]

<もっとたくさんご覧になりたい、という方はこちらから>

#happyluckynature ▶ Facebook Instagram

#ハッピーラッキーネイチャー ▶ Facebook Instagram

#コロナに負けない外遊び ▶ Facebook Instagram

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-120〈赤いプロペラ〉(2021.5.5)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-120

〈赤いプロペラ〉

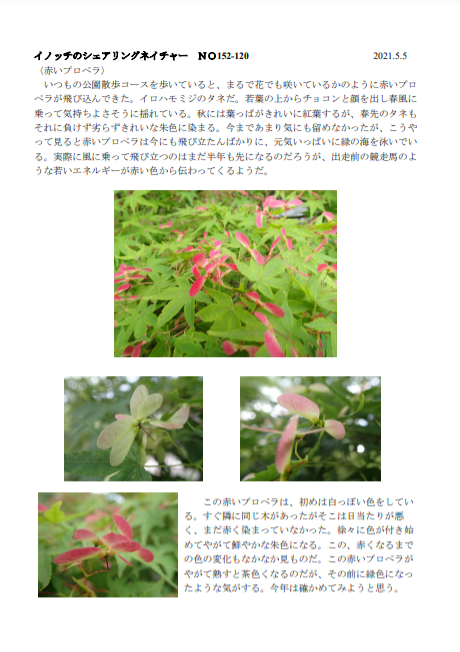

いつもの公園散歩コースを歩いていると、まるで花でも咲いているかのように赤いプロペラが飛び込んできた。イロハモミジのタネだ。若葉の上からチョコンと顔を出し春風に乗って気持ちよさそうに揺れている。秋には葉っぱがきれいに紅葉するが、春先のタネもそれに負けず劣らずきれいな朱色に染まる。今まであまり気にも留めなかったが、こうやって見ると赤いプロペラは今にも飛び立たんばかりに、元気いっぱいに緑の海を泳いでいる。実際に風に乗って飛び立つのはまだ半年も先になるのだろうが、出走前の競走馬のような若いエネルギーが赤い色から伝わってくるようだ。

この赤いプロペラは、初めは白っぽい色をしている。すぐ隣に同じ木があったがそこは日当たりが悪く、まだ赤く染まっていなかった。徐々に色が付き始めてやがて鮮やかな朱色になる。この、赤くなるまでの色の変化もなかなか見ものだ。この赤いプロペラがやがて熟すと茶色くなるのだが、その前に緑色になっ たような気がする。今年は確かめてみようと思う。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.5 NO152-120 赤いプロペラ.pdf

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-119〈森の色いろ動物園〉(2021.5.4)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-119

〈森の色いろ動物園〉

風薫る 5 月、暖かな陽気にくすぐられ畑や道端に色が溢れだす。この色をいただいてちょいと遊んでみる。5,6 年前だろうか、ハガキ大の紙にタンポポの花をこすりつけたらきれいな黄色に染まった。面白くなって色んなものをこすりつけてみると、見た目とは違った色や見た目以上に鮮やかな色が出てきて楽しくなった。せっかく色が付いた紙、そのままでは味気ないので周りをペンで囲って目を描いてみる。すると、見たこともない生き物が見えてきて紙面は動物でいっぱいになる。以来、〈森の色いろ動物園〉と命名してネイチャーゲーム仲間にも紹介しあちこちで実践している。絵を描くのに苦手意識を持っていた が、これなら楽しいし、旨いも下手もない。子どもでも十分楽しめる。

カタバミは見た目通り鮮やかな黄色に染まる。赤ジソの葉は濃い紫色に、青ジソはくすんだ緑に。パセリは本物よりも鮮やかな緑になった。オオイヌノフグリの小さな花は、鮮やかなブルーに。大きく育ったヨモギは濃いめの緑に。ピンク色のアカバナユウゲショウはピンクにならず薄紫に。カラスノエンドウは同じピンクだが濃い紫になった。予想が大きく外れたのはジャガイモの花。花は薄紫だが付いた色は茶色に近い色。とっても不思議だった。こんな風にいろんな草や花をこすりつけただけで楽しい色遊びができるし、自然の妙が味わえる。季節を変えてまた遊んでみようと思う。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.4 NO152-119 森の色いろ動物園.pdf

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-118〈ハチの巣作り〉(2021.5.3)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-118

〈ハチの巣作り〉

アシナガバチの仲間だろうか、巣作りをしているハチを見つけた。ぶどう棚の下、腰かけ用の横板の後ろ側にプラ製の板があるがそこに作っていた。地面から 40 ㎝ほどの高さにあった。目線をかなり下に向けないと見つからない場所だ。この時期は女王バチが一匹で巣作りをすると言う。ある程度できたところで産卵し、子育てをして働きバチを増やしていく。そうなると巣作りは俄然勢いを増してどんどん大きくなる。一般的にハチは危険生物としてみなされ、マムシやダニ、ケムシなどと同じように人に嫌われ恐れられている。事実何度か刺されたことがあり、痛い思いもしている。が、肉食の彼らは農作物を食い荒らす害虫退治には有益な生き物なのだ。主にイモムシ類を食べてくれるので無農薬の畑には有難い存在だ。だから、駆除はしない。そのまま仲間を増やしてもらい、除虫スタッフとして働いてもらう。畑で作業している分には刺されないので安心して増えるのを待つ。

こちらは去年巣作りをしていたハチだが、巣が大きくなる前に女王バチがいなくなってしまった。何かに襲われたか、病気にでもなったか、はたまた災害に見舞われたか?ハチといえども生き残るには大変な苦労を強いられるのだろう。毎年、畑のどこかに巣作りするハチだが、大きくなった巣には未だお目にかかってない。今年こそは巣作りに成功し、思う存分イモムシを食べて欲しいと願う。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.3 NO152-118 ハチの巣作り.pdf

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-117〈自然を見つけるには〉(2021.5.2)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-117

〈自然を見つけるには〉

朝日新聞に「ドリトル先生 ガラパゴスを救う」という記事が連載されている。その中に、次のような一説があった。「自然は絶えず動いたり、変化したりしていますからね。だから観察者は、まず自分の動きをとめなくてはなりません。」と。普段は農作業の合間にチョコッと畑の自然に目を向けているが、今朝は散歩途中に畑に寄り、動かずにじっと草むらを観察してみた。すると、見える見える。わずか1m四方に小さな生き物がたくさん息づいていた。じっとその場に座ってさえいれば次々に生き物が見つかる。日本のファーブルと呼ばれた昆虫画家の熊田千佳慕さんは何時間も動かずにじっと虫を観察し、絵を描いた。そこまではできずとも5分10分でもいい、虫の時間に合わせてみようと思う。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.2 NO152-117 自然を見つけるには.pdf

イノッチのシェアリングネイチャー No.152-116〈レンゲソウとクローバー〉(2021.5.1)

イノッチファームでシェアリングネイチャー NO152-116

〈レンゲソウとクローバー〉

かつては一面に広がっていたレンゲ畑だが、いっとき見られなくなってしまった。レンゲソウのタネを蒔いて肥料にする手間を考えたら、化成肥料を使ったほうが手っ取り早いのだ。効率優先の農業が盛んになり、昔ながらの農法はしばらく途絶えていた。

だが、嬉しいことに最近またレンゲ畑が見られるようになってきた。農家のこだわりなのだろう、「〇〇緑化」と札がある田んぼは全てレンゲソウが咲いていた。レンゲはマメ科植物なので根粒菌が棲みつき窒素を固定する。その窒素が稲を育てるのに有効となる。レンゲと根粒菌の共生関係を人が上手に活用しているのだ。この近くにA小学校の田んぼがあったがそこにもレンゲが咲いていた。毎年5年生が授業で稲作に取り組むということだが、田んぼにレンゲが咲いている意味を理解し、環境について考えるきっか けとなったら嬉しい。

クローバー(シロツメクサ)もレンゲと同じマメ科なので、根粒菌が付く。畑にも少し生えているが、緑肥にするには少なすぎる。土地が広ければ1年おきにクローバーのタネを蒔いて肥料にするのだが、それほど広い畑ではないのでクローバーを育てるゆとりはない。それでも根粒菌は しっかりため込んでいるので生えている分は緑肥として使わせていただく。クローバーは雑草ではなく立派な肥料となるのだ。

▶PDF版をダウンロードする 2021.5.1 NO152-116 レンゲソとクローバー.pdf

最新コメント

- 片腕で生きているなんbyにゃんこ

- 片腕で生きているなんbyにゃんこ

- ネーチャーゲームを楽by白川直人

- ザリガニにを青くするby匿名

- 京都の蹴上でいきなりbyぱみゅ

- かおりさん、応援ありbyあいあい(ほしはら山のがっこう)

- 応援します 共存が by齊藤かおり

- おもしろかったですbyんんんんんんんんn

- うっとうしかったのでbyカメノコテントウ

- お母様の凛とした姿やby西川記世

月別アーカイブ